post by h-tom at 2016.6.18 #124

連続学習会

連続学習会

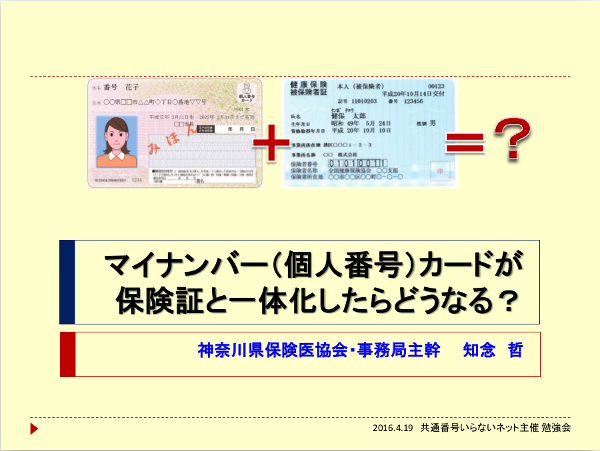

マイナンバー(個人番号)カードが

保険証と一体化したらどうなる?

連続学習会第1回 講演概要

保険証と一体化するとマイナンバーカードの所持が事実上義務になるのではないか、医療情報の連携はプライバシーを侵害しないか、なぜ医療情報を連携しようとしているのか。これらの疑問を考えるため、2016年4月19日、神奈川県保険医協会事務局主幹の知念哲さんを講師に共通番号いらないネットの課題別学習会の第1回を行い、約50名が参加しました。

厚労省の「医療等分野における番号制度の活用等に関する研究会」は、2015年12月10日、マイナンバー(個人番号)カードと保険証の一体化やマイナンバーの仕組みを使った医療情報の連携を目ざす報告書*1を出しました。が、医療情報はプライバシー性が高いために、2013年に番号法が成立したときに、「医療等の情報は個人情報保護のための特別法を整備してから対応する」ことになっていました。しかし、いまだ特別法は整備されていません。

厚労省の「医療等分野における番号制度の活用等に関する研究会」は、2015年12月10日、マイナンバー(個人番号)カードと保険証の一体化やマイナンバーの仕組みを使った医療情報の連携を目ざす報告書*1を出しました。が、医療情報はプライバシー性が高いために、2013年に番号法が成立したときに、「医療等の情報は個人情報保護のための特別法を整備してから対応する」ことになっていました。しかし、いまだ特別法は整備されていません。

以下は、この学習会での知念哲さんの講演概要です。

○本文に収録したスライドは、当日使用された知念さん作成のスライドの抜粋です(スライドをクリックすると拡大表示します。サイズが小さくて読めないスライドは、スライドのPDFファイルを参照してください)。

○»本ページ末尾のリンクで、フルサイズのこのスライド、および会場で配布したレジュメ、各種資料、この講演概要全文を、PDF ファイルとしてダウンロードできます。

○まとめ:原田富弘/注作成:西邑亨

マイナンバー(個人番号)カードが保険証と一体化したらどうなる?

知念哲さんの講演概要

1.医療の情報連携やIT化で政府がめざしているのは?

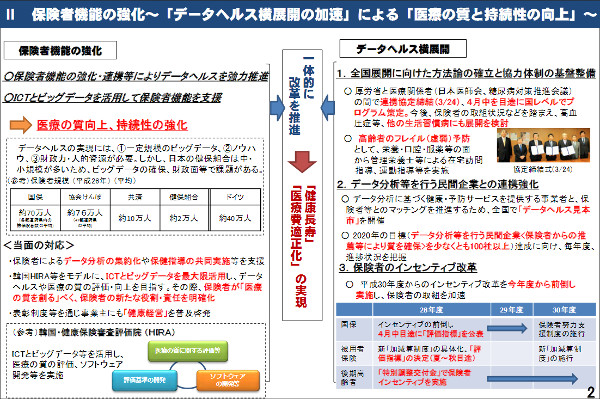

一つは団塊の世代の高齢化による医療費増大の抑制。社会保障の理念を憲法25条による生存権の保障としての「公助」から、自助・自己責任に変えていく。もう一つは医療の産業化。「日本再興戦略」や「骨太の方針」では、民間ヘルスケアビジネス等による医療データの利活用がうたわれている。公的保険の守備範囲を狭めて民間保険の市場を拡大するために、安全性有効性の確認がされていない混合診療を解禁していく。

医療情報は、これらの政策のための医療費の分析や個人の医療行為への介入として使われる。健康保険組合や国保など医療保険者がデータヘルス計画を作成し、レセプト(診療報酬請求明細書)や健診情報を分析して医療費抑制のためのプランを作り、私たち加入者に対して会社などと共同して健康教育や安いジェネリック医薬品の利用などを指導する。このデータヘルス計画は民間事業者に外注化が可能で、神奈川県内の自治体を調査したら1/3が外注予定だった。

医療情報は、これらの政策のための医療費の分析や個人の医療行為への介入として使われる。健康保険組合や国保など医療保険者がデータヘルス計画を作成し、レセプト(診療報酬請求明細書)や健診情報を分析して医療費抑制のためのプランを作り、私たち加入者に対して会社などと共同して健康教育や安いジェネリック医薬品の利用などを指導する。このデータヘルス計画は民間事業者に外注化が可能で、神奈川県内の自治体を調査したら1/3が外注予定だった。

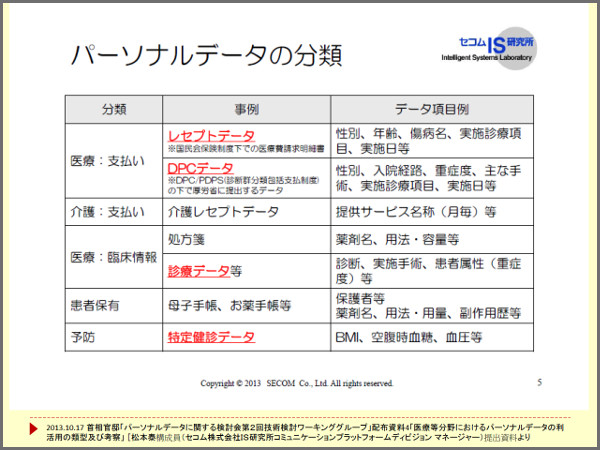

2.医療情報とは何か?

「医療情報」の正確な定義はなく様々に使われているが、ここでは「医療に関する個人情報」とする。「特定の個人の『医療』に関する情報を識別できるもののこと(文字化・データされたもの)」だ。主な医療情報には、カルテ(診療録)、検査データ、レセプト、特定健診・特定保健指導・予防接種履歴、処方箋、診療報酬明細書(受診すると領収書とともにもらう明細書)、お薬手帳などがある。

「医療情報」の正確な定義はなく様々に使われているが、ここでは「医療に関する個人情報」とする。「特定の個人の『医療』に関する情報を識別できるもののこと(文字化・データされたもの)」だ。主な医療情報には、カルテ(診療録)、検査データ、レセプト、特定健診・特定保健指導・予防接種履歴、処方箋、診療報酬明細書(受診すると領収書とともにもらう明細書)、お薬手帳などがある。

このうち特定健診・特定保健指導・予防接種履歴について、政府は「医療情報ではなく行政事務」として、昨年9月の番号法改正でマイナンバーの対象に拡大した。次に対象に拡大しそうなのはレセプト情報。レセプトには病名、治療内容、薬の処方などの情報が載っており、マイナンバーの対象になれば非常に危険だが、政府の担当は対象にできると言っている。レセプトは本来医療機関と保険者の間のお金の請求のための書類であり、それ以外に利用するのは目的外利用だ。

3.医療費抑制と医療産業化のための医療情報の利活用

医療情報の利用としては、レセプト情報によるデータヘルス計画*2のほかに、診療内容を記録するカルテや検査データの情報連携や、ビッグデータとして国の施策や民間で使うことも狙っている。

医療情報の利用としては、レセプト情報によるデータヘルス計画*2のほかに、診療内容を記録するカルテや検査データの情報連携や、ビッグデータとして国の施策や民間で使うことも狙っている。

たとえばPHR(Personal Health Record)というマイナポータルを利用した自分の健康情報の自己管理。それとEHR(Electric Health Record)という医療等IDを使った地域医療情報連携で、いまは医療機関毎にあるカルテをひとつにしてしまうという考え方だ。

民間企業によるヘルスケアビジネスなどに利用する場合、秘匿性の高い医療情報をそのまま民間に渡すことはできないので、匿名化してビッグデータ化して本人同意なくビジネスに使おうとしている。しかし 100%の匿名加工は無理だ。

4.個人番号(マイナンバー)カードと保険証の一元化案

1)医療保険のオンライン資格確認

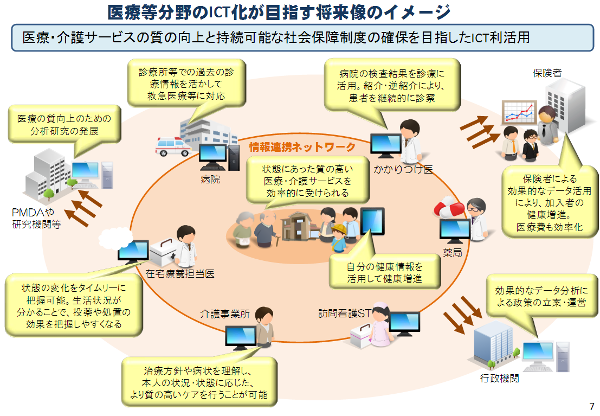

厚労省は「医療等分野の ICT 化が目指す将来像*3のイメージ」 で、地域で医療や介護の事業者が情報連携して情報を見ることができる仕組みを考えている。そのネットワークを形成するために、個人番号カードと保険証の一元化が出てきている。

厚労省は「医療等分野の ICT 化が目指す将来像*3のイメージ」 で、地域で医療や介護の事業者が情報連携して情報を見ることができる仕組みを考えている。そのネットワークを形成するために、個人番号カードと保険証の一元化が出てきている。

2015 年 12 月 10 日の「医療等分野における番号制度の活用等に関する研究会報告書」の参考資料の「医療等分野の情報連携の利用場面(ユースケース)」*4では、まず医療保険のオンライン資格確認がある。これが個人番号カードと保険証の一元化のことだ。

医療機関の窓口に出す保険証には、被保険者番号と負担割合が書いてある。医療機関はそれを確認して保険者へ請求し窓口会計で支払いを受けている。保険資格のオンライン確認とは、被保険者番号と負担割合を目視ではなくネットワークで行なうことだ。このオンラインで資格確認する機能が個人番号カードにつくから保険証との一元化という訳だ。

インターネット回線を引いてこのオンライン資格確認ができるようになったら、次は医療分野の情報連携だというのが、報告書の考えだ。

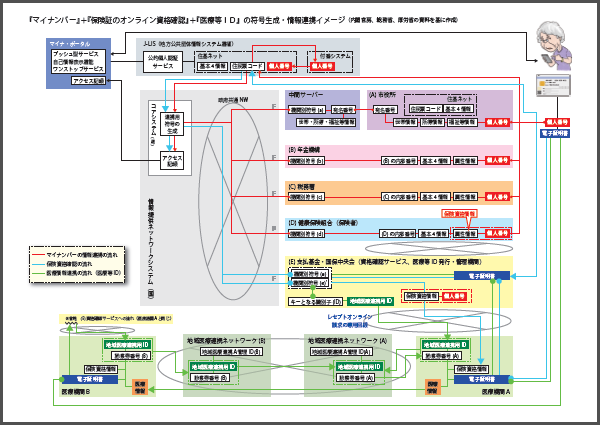

2)医療情報のネットワーク

この医療分野の情報連携の関係はわかりにくい。医療情報にマイナンバーは付けないが、マイナンバーのインフラを使って保険資格の確認や医療情報連携をすると言われている。そこで内閣官房、総務省、厚労省の資料を基に「『マイナンバー』+『保険証のオンライン資格確認』+『医療等ID』の符号生成・情報連携イメージ」という図を作ってみた。自信はないが、おおむね合っていると思う(この図のフルサイズのイメージは、»こちら です。フル画面でご覧ください)。

この医療分野の情報連携の関係はわかりにくい。医療情報にマイナンバーは付けないが、マイナンバーのインフラを使って保険資格の確認や医療情報連携をすると言われている。そこで内閣官房、総務省、厚労省の資料を基に「『マイナンバー』+『保険証のオンライン資格確認』+『医療等ID』の符号生成・情報連携イメージ」という図を作ってみた。自信はないが、おおむね合っていると思う(この図のフルサイズのイメージは、»こちら です。フル画面でご覧ください)。

図の赤い線が、マイナンバー制度の情報連携のインフラとされている流れだ。

青色の線が、保険資格確認のデータの流れだ。医療機関Aで保険証の代わりに個人番号カードをピッとやると、支払基金・国保中央会に保険資格と負担割合の照会が届く。支払基金・国保中央会は公的個人認証(電子証明書)の認証機関である J-LIS に保険証が本人のものであることを照会し、機関別の符号を送ってもらう。支払基金・国保中央会は事前に各保険者から集めた個々人の資格情報に機関別符号を紐付ける。これが初診段階で、再診だと個人番号カードをピッとやると支払基金・国保中央会との間で資格確認ができるようになる。

緑色の線が、医療等IDによる地域医療情報連携の流れだ。この報告書では、「地域医療連携用ID(仮称)」となっている。今は患者が医療機関Aから医療機関Bに転院した場合、医療機関Aが診療情報提供書という書類を患者に渡して医療機関Bに行ってもらっているのを、データやりとりにする。支払基金・国保中央会が地域医療連携用IDを患者に付番し、医療機関Aは地域医療連携用IDと患者の診察券やカルテの番号を紐付ける。患者が医療機関Bに変わる時は、個人番号カードを示すと医療機関Bは支払基金・国保中央会から電子証明書によって地域医療連携用IDをもらい、地域医療連携ネットワークを介して地域医療連携用IDによって医療機関Aに患者情報を照会して送ってもらう。

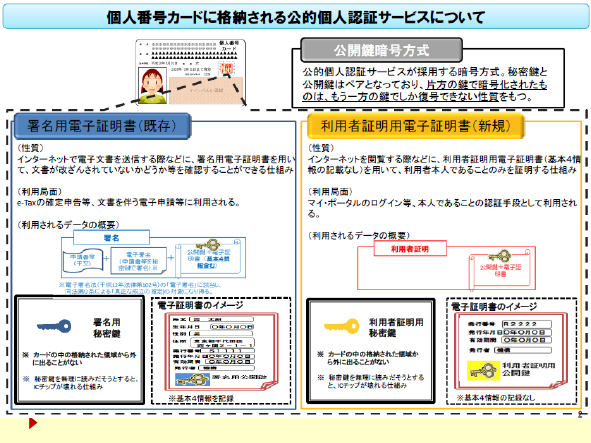

あと重要なのがマイナポータル。マイナンバーのついた情報のアクセス記録を閲覧するものとされているが、報告書ではマイナポータルを使って自分の健康医療情報を見ることができるという。そのアクセスキーになるのはマイナンバーではなくて電子証明書*5。この電子証明書はJ-LISが発行するもので、住民票コードに一対一で対応している。情報連携はマイナンバーを使わなくても、この電子証明書を鍵として行われる。

あと重要なのがマイナポータル。マイナンバーのついた情報のアクセス記録を閲覧するものとされているが、報告書ではマイナポータルを使って自分の健康医療情報を見ることができるという。そのアクセスキーになるのはマイナンバーではなくて電子証明書*5。この電子証明書はJ-LISが発行するもので、住民票コードに一対一で対応している。情報連携はマイナンバーを使わなくても、この電子証明書を鍵として行われる。

5.問題点、論点の整理*6

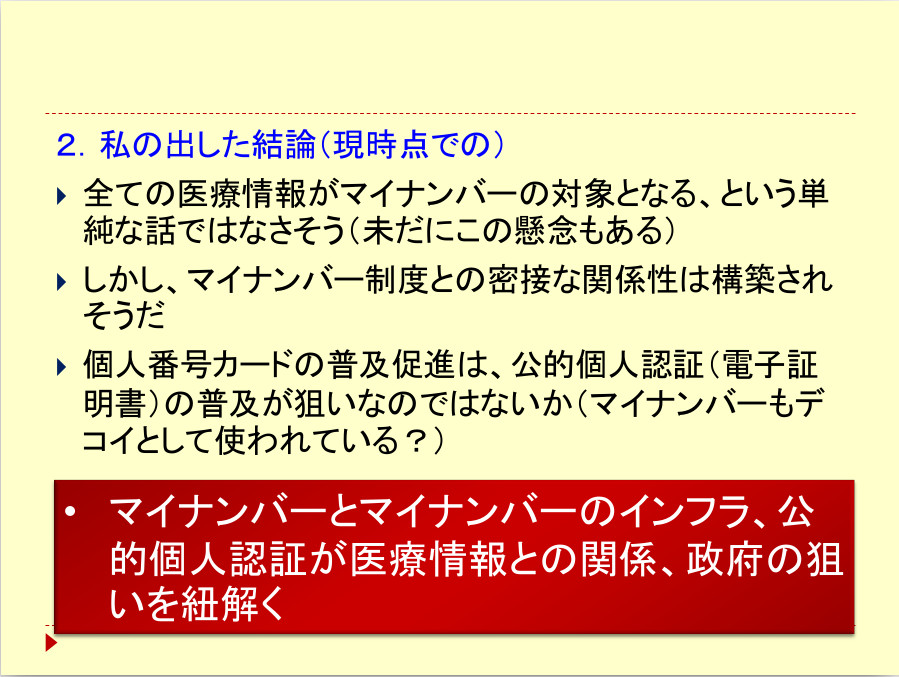

番号法が成立したときから、医療情報をマイナンバーの対象とすることは、医療情報の機微性から論議になっていた。しかし単純に医療情報にマイナンバーを付番するという話ではない。ただし、マイナンバー制度と密接な関係は構築される。

政府のIT戦略本部に自民党が提出した「マイナンバー制度利活用推進ロードマップ(案)」の中身は、マイナンバーの普及ではなく個人番号カード普及のロードマップ。個人番号カードにいろいろな機能をもたせるワンカード化の促進とは、公的個人認証をつかってすべての情報にアクセスできる仕組みを普及させるということ。

公的個人認証サービスとマイナンバー制度はそもそもぜんぜん違うサービスだが、個人番号カードでマイナポータルにアクセスする鍵は、マイナンバーではなく公的個人認証を使う。個人番号カードに公的個人認証の機能を持たせ、個人情報にアクセスするキーとして電子証明書の使用を強要するということの問題を、もっと鮮明にしたい。

日本医師会はその危険性を察知し、オンラインでの資格確認を個人番号カードの電子証明書ではなく、別の「資格確認用番号」を保険証に印字することで、医療情報をマイナンバーの仕組みから切り離そうとしている。

公的個人認証法第3条4では、公的個人認証の電子証明書の記録媒体は個人番号カードでなくてもいい。【個人番号カードの普及をさせないために】このことを運動で生かすことはできないか。検討の必要があると思う。

6.運動の方向性等の提起

個人番号カードの普及策が医療情報のネットワーク化を促進するが、運動としてはそれぞれのビジョンで取り組まなければならない。

1)個人番号カード普及の阻止

そのために保険証との一元化は絶対に止めなくてはいけない。それとともに、公的個人認証をつかった情報連携について、もっと学習を深める必要がある。マイナンバーよりも危険な仕組みかもしれない。

2)医療情報のなし崩し的な利活用拡大の阻止

レセプトは絶対にマイナンバー制度の対象にしてはならない。レセプトはカルテ並の深い個人情報で、これが保険者のデータヘルスに使われたり、国の施策のデータに使われたり、民間企業に流れたりということは避けなければならない。またその情報で自分で健康管理しろという自己責任の押しつけが強化されるかもしれない。

ITによる医療情報の連携にすべて反対しているわけではない。地域で医療や介護を連携して提供するために情報連携は必要だ。ただそれを国が利用して抑制策や医療産業化に使うのが問題。医療は憲法 25 条が保障する生存権の最たるものであり、情報連携の目的と使い道が重要だ。

Note

*1:»「医療等分野における番号制度の活用等に関する研究会報告書」 厚生労働省 2015.12.10

*2:本文中のスライド参照。元図は »「経済・財政再生計画に沿った社会保障改革の推進」 p.2 厚生労働省 2013.4.4

*3:»「医療・健康分野におけるICT化の今後の方向性」 p.8 厚生労働省 2013.12

*4:»「医療等分野における番号制度の活用等に関する研究会報告書(概要)」(参考資料付) p.10 厚生労働省情報政策担当参事官室 2015.12

*5:「公的個人認証サービス」の電子証明書。マイナンバーカードにはあらかじめ2種の電子 証明書が格納されている。このうち、民間を含めた広範な利用が推進されようとしている「利用者証明用電子証明書」が、マイナポータルへのアクセスに利用される。もう1つは、利用が公的な手続きなどに限定される「署名用電子証明書」。マイナンバーカード上の電子証明書については、»「公的個人認証サービスの利活用について」 総務省 2014.11.21 を参照。

*6:この章については、»当日配布資料の6ページ以下も参照。

●資料のダウンロード

»レジュメ:作成・Satoshi Chinen

»スライド:作成・Satoshi Chinen

»配布資料

»『マイナンバー』+『保険証のオンライン資格確認』+『医療等ID』の符号生成・情報連携イメージ:作成・Satoshi Chinen

»この概要報告の全文

*1:»「医療等分野における番号制度の活用等に関する研究会報告書」 厚生労働省 2015.12.10

*2:本文中のスライド参照。元図は »「経済・財政再生計画に沿った社会保障改革の推進」 p.2 厚生労働省 2013.4.4

*3:»「医療・健康分野におけるICT化の今後の方向性」 p.8 厚生労働省 2013.12

*4:»「医療等分野における番号制度の活用等に関する研究会報告書(概要)」(参考資料付) p.10 厚生労働省情報政策担当参事官室 2015.12

*5:「公的個人認証サービス」の電子証明書。マイナンバーカードにはあらかじめ2種の電子 証明書が格納されている。このうち、民間を含めた広範な利用が推進されようとしている「利用者証明用電子証明書」が、マイナポータルへのアクセスに利用される。もう1つは、利用が公的な手続きなどに限定される「署名用電子証明書」。マイナンバーカード上の電子証明書については、»「公的個人認証サービスの利活用について」 総務省 2014.11.21 を参照。

*6:この章については、»当日配布資料の6ページ以下も参照。

●資料のダウンロード

»レジュメ:作成・Satoshi Chinen

»スライド:作成・Satoshi Chinen

»配布資料

»『マイナンバー』+『保険証のオンライン資格確認』+『医療等ID』の符号生成・情報連携イメージ:作成・Satoshi Chinen

»この概要報告の全文

●2019.11.14

» 違法再委託によるマイナンバーの漏えいはどうなっているか

●2019.2.15

» 違法再委託問題で個人情報保護委員会に質問書

●2018.8.29

個人情報保護委員会ヒアリング報告

» (まとめ)個人情報保護委員会へのヒアリング報告

» (1) 住民税特別徴収額通知漏えいへの委員会の対応は?

» (2) 事業者の取得した個人番号の利用目的変更のQ&Aについて

» (3) 情報提供ネットワークシステムの監視は行われているか?

» (4) 日本年金機構の不適正な再委託にどう対応したか?

» 報告全文をPDFでダウンロード

●2018.9.14

» 個人情報保護委員会へのヒアリング報告

●2018.8.25

» 個人情報保護委員会ヒアリング&検討会

●2018.6.1

» 個人情報保護委員会に抗議声明

●2018.4.9

» 個人情報保護委員会 回答を拒否

●2018.4.9

» 個人情報保護委員会でマイナンバー制度の危険性は防げるか 2018年3月7日学習会報告

●2018.2.4

» 個人情報保護委員会へ質問書を提出しました(趣旨説明)

●2018.1.31

» 個人情報保護委員会へ質問書を提出しました

●2017.4.24

» 2017.3.3 省庁等交渉レポート最終回 個人情報保護委員会は機能しているか